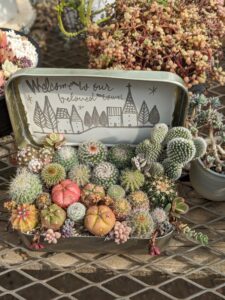

本格的な寒さがつづく2025年の冬ですが、2024年の秋の多肉狩りではじめて多肉植物をお迎えした初心者さんもおおくいます。

今回は、唯一無二のお気に入りの多肉植物をお迎えしたけれど、このまま多肉植物をダメにせず春を迎えられるだろうか?という懸念点をすこしづつ解消していきましょう。

冬を越すために多肉植物の生育型を知ろう

多肉植物には原産地によって、春秋型、夏型、冬型と3つの生育型に分けることができます。

多肉植物愛好家さんたちから人気のエケベリアは春秋型、アガベなどは夏型、コノフィツムは冬型になります。

ここでは、三つの生育型についてみていきましょう。

多肉植物の春秋型

生育適温は10~25℃。春と秋に生育し、夏は生育がゆっくりになり、冬は休眠します。

猛暑期間は葉焼けを避けるため遮光をしてあげます。

冬の休眠期は水やり頻度を減らし、1か月に1~2回程度に。

年間を通して、風通しの良い環境を作ってあげることで、根腐れ防止になります。

- エケベリア

- セダム

- ハオルチア

- パキフィツム

- ペペロミア

- センペルビウム

多肉植物の夏型

生育適温は20~30℃。夏に生育し、春秋は生育がゆっくりになり、冬は休眠します。

高温を好む夏型の多肉植物ですが、春秋型の多肉植物とおなじく過湿は苦手なため、風通しのよい場所に置いて根腐れ防止をしてあげます。生育が鈍るようなら水やりを控え、冬は水やり頻度を落としましょう。

- アガベ

- クラッスラ(夏型)

- ユーフォルビア

- サンセベリア

- アロエ

- カランコエ

多肉植物の冬型

冬型の多肉植のの生育適温は、5~20℃です。冬に生育し、春秋は生育がゆっくりになり、夏は休眠します。

低温を好みますが、霜が降りるほどの寒さには弱い冬型の多肉植物が多いです。

そのため冬の夜は室内に取り込むなどの対策もしてみましょう。

水やりは凍るおそれのある時間帯を避け、晴れた日の風通しの良い午前中にあげましょう。

- アエオニウム

- リトープス

- コノフィツム

- オトンナ

- プレイオスピロス

- アルギロデルマ

冬越し対策に必要なこと3選!!

真冬の気温が5℃以下になる地域では、生育型に限らずすべての多肉植物に冬越し対策します。

① 温室をつくり管理してあげる

真冬の気温がぐんと下がる夜間や、日中でも家の温度が5℃を下回るような状況のときには、発泡スチロールや、ダンボールの箱で管理してあげましょう。簡易的なビニール温室を作ることも冬越し対策になります。

② 室内の日当たりのいい場所に置く

多肉植物は基本的に室外で育てるものですが、あまりに冷え込む冬の期間は、室内の日当たりの良い場所に置いて育てることで冬越し対策になります。

多肉植物は無風が苦手ですので、定期的に風通し管理をしてあげましょう。

冬越し対策で多肉植物を室内で管理するときの水やり

冬越し対策で多肉植物を室内で管理するときの水やりは、真冬の室外より室内では温度が高いため、水やり頻度は下げず生育期とおなじ頻度で水やりをします。

まとめ

真冬の寒さが苦手な多肉植物の冬越しは、すこし心配ですよね。でも育てる環境の気温と風通しをよくすることで冬越しは難なくすみます。

お世話のポイントをおさえて、無事に冬を乗り越え、多肉初心者卒業を目指しましょう。

極寒を乗り越えると待ちに待った春が訪れ、多くの多肉植物がいきいきしたお顔になります。

そんな多肉植物たちを楽しみに冬越しを乗り切りましょう。